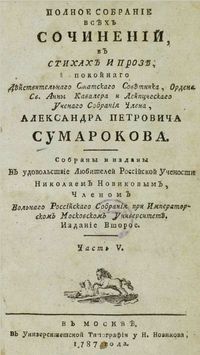

Александр Сумароков «Опекун» (1765)

Сюжет, когда родитель отказывается от ребёнка, а тот ему после за то мстит, известен с античных времён. Рассказан он может быть не явно, но и с вольными допущениями. Чего стоят истории, где отцу предсказывается гибель от рук сына, вследствие чего не допускается рождение детей или сыновья непременно оказываются должными быть убиты. Сумароков не настолько жесток по отношению к подрастающему поколению, более негативно он смотрит именно на родителей, должных принять справедливую кару. Отцы всегда страдали ранее, не избежать им таковой участи и в комедии «Опекун».

Предлагаемое Сумароковым повествование кажется запутанным. Действующие лица до конца не будут знать, кому какая судьба предстоит. Даже виновные не подозревают, насколько они близки к гибели. Тем интереснее внимать происходящему на сцене. Не сказать, чтобы Сумароков поднимал острые социальные проблемы, но отразить современные реалии у него получилось. Да и не надо быть особенно талантливым писателем, чтобы правдиво рассказать о происходящем вокруг тебя.

Главный виновник имеет говорящее имя — Чужехват. Надо сразу понимать, он любит брать чужое и не отдавать его. Нет нужды раскрывать, чем именно он завладел, дабы не отвлекать зрителя или читателя от внимания происходящему на его глазах действию. Либо имеет смысл об этом рассказать, так как, зная о сём обстоятельстве, многое в сюжете станет понятным сразу. Впрочем, ежели автор держит это втайне от всех, включая действующих лиц, то пусть так оно и остаётся.

Действие «Опекуна» начинается с того, что слуга желает покинуть хозяйский дом. Он многое прежде терпел, но вынести кражу дорого его сердцу имущества он принять не может. Ему весьма обидно терять связь с прошлым, оставшись в итоге без всего, в чём заключались его чаяния. Кроме того, на его ухаживания не отвечает другая служанка, по происхождению являющаяся дворянкой. В таком окружении просто невыносимо продолжать жить.

Впоследствии окажется, что злого умысла в краже не было, причина заключалась в любопытстве ещё одного действующего лица, решившего разобраться, чем же мила слуге та вещь, судя по всему, не должная иметь к нему отношения. Дабы слуга не серчал, ему предлагается другая равноценная вещь. Но тот, разумеется, будет отказываться, поскольку его человеческое достоинство стоит выше суеты, не позволяя ему разменивать ценные сердцу вещи на сердцу бесценные. Вот тут-то Сумароков и раскрыл тайну украденной вещи, дабы далее наполнять действие дополнительными деталями.

Обиженному слуге, помимо украденной вещи, предлагался путь в дворяне, начинающийся с подьячего и заканчивающийся чином регистратора, вполне себе дворянского. Видимо, тут имеется сарказм Сумарокова, объясняющий, как легко стало добиваться придворного звания, с рождения к оному не имея отношения.

Отдельно от основной сюжетной линии описывается поведение Чужехвата, считающего, что все вопросы решаются с помощью денег. Даже любовь можно купить, достаточно предложить объекту любви требуемую им сумму. И как же Чужехват удивляется, когда получает отказ. Сей делец не понимает, какое значение имеют человеческие чувства, кои в действительности купить нельзя. Он же удручён необходимостью молиться Богу, вполне принимая и осознавая его реальность, как и смиряясь испытывать адовы мучения, поскольку достаточно нагрешил при жизни.

Помимо чувств, нельзя купить ещё одно. Речь о законе. Если совершил нарушение, то не сумеешь откупиться. Сумароков был в том уверен, поэтому обеспечил для Чухежвата приближение последних его дней. Суд будет суров и постановит применить высшую меру наказания. Потому комедия получилась нисколько не смешной, а очень даже переполненной драматическими событиями.

Автор: Константин Трунин