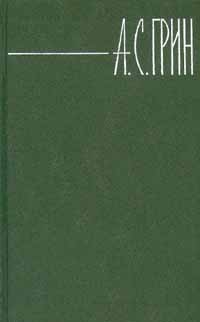

Александр Грин — Рассказы 1915. Часть I

Особенность манеры изложения Грина в 1915 года — отметиться в большом количестве короткими рассказами, некоторые из которых оказывались способными заполнить одну страничку, а в редком случае — даже две. Многие из рассказов стали библиографической редкостью — о них встречается упоминание, тогда как найти не представляется возможным. Давайте просто перечислим, чтобы сохранилось упоминание и тут: «Авиатор-лунатик», «Акула», «Алмазы», «Армянин Тинтос», «Битва в воздухе», «Блондинка», «Бой быков», «Борьба с пулемётом», «Брат и сестра», «Будущие дачники», «Вечная пуля», «Взрыв будильника», «Встреча», «Выдумка Эпитрима», «Гарем Хаки-бея», «Голос и звуки» (он же «Голоса и звуки»), «Два брата», «Двойник Плереза», «Дело с белой птицей, или Белая птица и разрушенный костёл», «Друг человека», «Игра», «Интересная фотография», «Каприччио», «Кинжал и маска», «Король на войне», «Кошмарный случай», «Летающий дож», «Медведь и немец», «Непробиваемый панцирь», «Ночью», «Опасный прыжок», «Оригинальный шпион», «Охота в воздухе», «Охотник за минами», «Пляска смерти», «Происшествие с часовым», «Пятнадцатое июля», «Разведчик», «Ревность и шпага», «Роковое место», «Рука женщины», «Серьёзный пленник», «Сила слова», «Смерть Аламбера», «Странное оружие», «Страшная тайна автомобиля», «Три встречи», «Три пули», «Убийство романтика», «Удушливый газ», «Чёрные цветы», «Чёрный хутор», «Чудесный провал». Не стоит исключать, что такие названия могли носить другие рассказы.

Такой же библиографической редкостью являются два фельетона в стихах «Князь Бюлов» и «Своего рода анкета», рассказ в стихах «Тайна Диего» и ответы на анкету «Как я работаю». О рассказе «Рыцарь Мальяр» известно только, что он публиковался в пятнадцатом выпуске «Отечества».

Особенно плодотворно Грин трудился для журнала «20-й век», но публиковался под псевдонимом «А. Степанов». По свидетельствам исследователей, данный журнал не отличался качеством материала, публиковал различную информацию, подпитывая интерес читателя в меру правдоподобными небылицами. Поэтому сотрудничество с журналом нельзя назвать подлинно плодотворным, если не подразумевать сугубо количество номеров, в которых Грин размещал произведения.

В шестом выпуске — рассказ «Бой на штыках», как солдаты поднялись и пошли в атаку. Там же — рассказ «Судьба первого взвода», про единственного выжившего в последнем бою, его представили к награде. В восьмом выпуске — стихотворение «О чём пела ласточка». В девятом — рассказ «Игрушки». В тринадцатом — «Предсмертная записка», должный восприниматься читателем в качестве плагиата на произведения самого Грина. В пятнадцатом выпуске — рассказ «Тайна лунной ночи», отразивший новый элемент фантазирования — задействование мистических материй: солдата убили, он сам это понял, увидев себя со стороны.

В шестнадцатом выпуске — рассказ «Жёлтый город», отражение событий Мировой войны, описывался бельгийский город Сен-Жан, чьи улицы наполнены мёртвыми телами. В семнадцатом — рассказ «Слово-убийца», ещё одна мистическая история про пулю, выплавленную из типографических литер, вместе составляющих слово «любовь». Пуля как раз и была выплавлена из украденного материала, и по стечению обстоятельств пал от неё как раз укравший, когда он решил быть среди воюющих.

В девятнадцатом выпуске — рассказ «Там или там», о бредовом состоянии, когда герой повествования не мог определиться, на войне он находится или нет. В двадцатом — рассказ «Ужасное зрение», история на тему медицины и войны. Читателю сообщалось о человеке, в силу нервного потрясения ослепшего с детских лет. Теперь он шёл по родному городу, чувствовал запах гари, ступил на разрушенный мост и упал. Из-за данных обстоятельств он вновь обрёл зрение, но увидел повсеместное разрушение, и снова ослеп.

В двадцать втором выпуске — рассказ «Зверь Рошфора». В двадцать пятом — «Качающаяся скала». В двадцать восьмом — «Атака». В двадцать девятом выпуске — рассказ «Охота на Марбруна», опубликованный Грином за подписью Александрова, описывался случай из истории Зурбагана, как был подстрелен человек, любивший класть камни на рельсы, ослаблять крепления, после наслаждаясь крушением поездов.

В тридцать первом выпуске — рассказ «Дикая мельница». В тридцать седьмом — «Наёмный убийца» (другие названия «Игрок» и «Подаренная жизнь»). В сорок первом — рассказ «Поединок предводителей», как двое не могли понять, кто из них лучше, в итоге убив друг друга на дуэли. В сорок седьмом выпуске — рассказ «Морской бой». В пятьдесят втором — «Леаль у себя дома», о незадачливом воре.

Ещё на страницах журнала «20-й век» публиковался рассказ «Хозяин из Лодзи», ныне считаемый за библиографическую редкость.

Автор: Константин Трунин