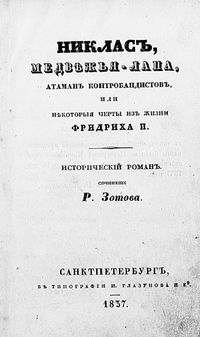

Рафаил Зотов «Никлас — Медвежья лапа, атаман контрабандистов, или Некоторые черты из жизни Фридриха II» (1837)

Сколько не говори про произведения в духе романтизма — их обязан любить, либо ненавидеть. Иного не дано! Внимать выдумкам автора, нисколько не схожими с действительностью, может быть и интересно, но совсем не обязательно с подобной трактовкой истории знакомиться. Конечно, автор волен точно преподнести исходную ситуацию, в дальнейшем расплывшись в описании событий, никогда не происходивших, которые не могли быть на самом деле. Но на то романтизм и существовал, чтобы читатель мог отдохнуть от суеты дней, утонув в чьих-то фантазиях, ежели своими силами не мог создать выдумок. Что до Рафаила Зотова — он писал в приподнятом настроении, высказывая мысли существенно важные, перемешивая с абсолютным вздором. К нему ведь не применят осуждения… разве можно требовать чего-то с романиста?

Теперь Рафаил решил создать роман, опираясь на время правления прусского короля Фридриха II. Это стало довольно неожиданным решением. Прежде Зотов писал романы на мотивы истории, но не настолько отдаляясь от русских земель. Тот же «Леонид», не считая периода нахождения главного героя произведения в качестве подданного Наполеона, всё-таки принимался за сына Отечества, волею судьбы перешедшим на сторону противника. Теперь совсем не так. Всё сразу предстаёт в виде реалий, далёких от российских. Предстояло рассказывать о фигурах королей Пруссии, мечтавших создать нечто, способное обосновать их претензии на большее. Собственно, одной из таковых стала идея о создании идеальных солдат.

Каким должен быть солдат? Все качества кажутся понятными. А для прусских королей желалось более прочего нечто другое — они хотели видеть в армейских рядах рослых людей. Для этого они искали высоких девушек по всей Священной Римской империи, устраивая браки между ними и прусскими воинами. Когда-нибудь такой принцип должен был дать ожидаемый результат. Он и найдёт отражение на страницах романа Зотова — одним из героев окажется крупный солдат, чьей комплекцией Фридрих станет беспрестанно восхищаться.

Чем ещё примечателен Фридрих? Он стремился к просвещению нации: беседовал с Вольтером, вёл соответствующую деятельность. Одним словом, Фридрих всячески способствовал возвышению Пруссии среди европейских государств. Вполне очевидно, некоторый успех он имел. А его идея улучшать качества солдат, действуя не через муштру (пусть и через неё), скорее предпочитая ковать прусское воинство с пелёнок.

Тут можно остановиться и посетовать на предпочтения германских народов, слишком часто задумывающихся о влиянии на ход развития человеческого общества, теми или иными способами способствуя созданию германцев с уникальными свойствами. Немецкие короли ограничивались предварительной целенаправленной не слишком навязчивой селекцией, ни к чему иному не побуждая. Почему об этом зашла речь? Другой полезной информации из романа Зотова вынести не получится. О чём ещё рассуждать, кроме столь очевидного наблюдения, поставленного в центр повествования.

Нужно ли представлять, о каком контрабандисте Зотов хотел рассказать читателю? Кем был тот Никлас в действительности? Оставим то для исследователей творчества Рафаила, каковых всё равно найти не получится, или на усмотрение читателя, что решит знакомиться с чтением романа в старой орфографии. Лучше обратить внимание на вторую часть названия «Некоторые черты из жизни Фридриха II», воплощением чего и стал роман, будто бы про Никласа.

При жизни Зотова произведение публиковалось в составе трёх отдельно изданных книг, вышедших из печати на протяжении 1837 года, начавшие проходить цензуру немного ранее — в декабре года 1836. Общий их объём насчитывал почти шестьсот страниц. Никаких других сведений более о романе сообщено не будет.

Автор: Константин Трунин