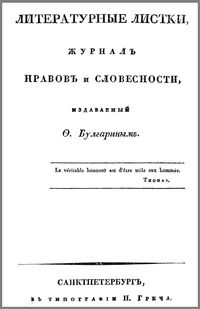

Фаддей Булгарин — Публицистика 1824. Часть III

Читая публицистику Булгарина, можно сделать наблюдение, казавшееся отражением отнюдь не века XIX, а скорее времени будущего. Но Булгарин может тем предвосхищал, а может подобное было всегда, только данного рода литературных изысканий осталось крайне мало. Впрочем, и в древности жили компиляторы, благодаря чьим стараниям нам доступны, как пример, труды Эпикура. Касательно занятия Фаддея схожего вклада в культуру человечества отметить не сможешь. Кому какое дело из потомков, какие ошибки допускали в периодических изданиях? Не станем излишне осуждать, понимая, каждый занимается тем, чем ему кажется нужным, полезным, либо он не имеет иного для себя выбора. Собственно, в семнадцатом выпуске «Литературных листков» Булгарин разместил рецензию на «Новости литературы», издаваемые Воейковым и Козловым, рассказав читателю, что он там вычитал, какие сделал выводы, в чём собирается уличить авторов.

В восемнадцатом выпуске опубликовано возражение на ответ господина Фёдорова, напечатанный в №53 «Отечественных записок». Фаддею не понравилось, как усомнились в правильности применённого им эпиграфа, но сказать об этом он считал необходимым, сохраняя на лице выражение спокойствия. Булгарин доводил до сведения читателя недовольство Фёдорова его высказыванием, посчитав нужным принять таковую точку зрения, поскольку его аналогично по многим вопросам не устраивает мнение оппонента.

Совмещённый двадцать первый и двадцать второй выпуск — это «Письмо к приятелю о наводнении, бывшем в С.-Петербурге 7 ноября 1824 года». Фаддей отобразил всё, чему довелось ему быть очевидцем. Наводнения словно никто не ждал, будто не случалось Неве выходить из берегов. Не насторожила горожан ночная буря, хотя стёкла вылетали из рам, не приняли всерьёз сигналов на Адмиралтейской башне. К утру каналы стали переполняться от воды, случилось то самое наводнение, стоившее горожанам нервов. И пока в Петербурге начинали беспокоиться за имущество, соседние деревни уже утонули: там люди спасались, каким только получалось образом. При вести об этом горожане побросали имущество и думали лишь о спасении. К вечеру вода отступила, что не означало спокойной ночи. Правительству требовалось принимать срочные меры, чтобы дать людям надежду и озаботиться устранением последствий и недопущением распространения болезней. Дополнительно к письму Булгарин привёл выкладки о наводнениях в Лондоне, Париже и самом Петербурге за последние века. Оказывалось, сие природное явление не является редким — оно случается излишне часто.

В том же выпуске Фаддей разместил «Краткие возражения на обвинения П.П. Свиньина, на иронию издателя «Дамского журнала», на притязания ко мне В.К. Кюхельбекера и на «Афоризмы любомудрия» князя В.Ф. Одоевского». Деятели от литературы всё более ополчались на Булгарина, вследствие чего ему приходилось с ещё большим усилием возражать.

В следующем выпуске опубликована сцена из общественной жизни «Подписка на журналы», являющаяся к тому же «Письмом к издателю из губернского города». Предлагалось ознакомиться с ситуацией — автор письма желал подписаться на всевозможные журналы, планируя быть в курсе всех событий. Знакомые на него посмотрели с недоумением, не считая за целесообразное напрасную трату такого количества средств. Лучше бы автор потратил деньги на благотворительность: говорили они ему. Оставалось ответить схожим предложением, пусть знакомые распродадут предметы роскоши, перенаправив вырученные средства на обеспечение нужд малоимущих. Зато жена автора письма радовалась — мужу останется время сугубо на чтение, он не будет выходить из дома, не станет играть в карты, а сами газеты можно потом пустить на выкройки. В том-то и беда, оставалось заключить, каждому важно знать дела ближнего круга, тогда как до проблем мира важности особой нет: не знай про происходящее вне страны, ничего не потеряешь.

Автор: Константин Трунин