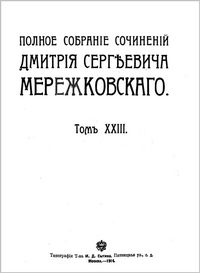

Дмитрий Мережковский «Вера» (1890)

Поэтов тьма — поэзии не стало: сие слово громко прозвучало. Мережковский с успехом в поэзию входил, после «Веры» кто только о нём не заговорил. Он обрушился с критикой на жизни сложившейся печаль, говорил обо всём, о чём ему становилось думать жаль. О рецензентах, коих тьма, как мошкара, их тоже много, тоже тьма, — не дают творцам в спокойствии созидать, возникают ради одной цели — ругать. Но может есть в том смысл, ведь всякий ныне стал поэт, он не говорит, он ноет — для него поганен свет. Но жил ведь Пушкин в век суровый, творил, презренным быть готовый, и светлым образам он находил приют, не думая, что его с объятиями где-то ждут. Обдумывая это, решил Дмитрий вести разговор про юнца, тот рано потерял отца, угрюмым рос и молчаливым, быв изрядно некрасивым, в гимназии учился, едва идиотом не став, заучивать предметы под конец устав. И окружение его — не нигилисты вроде, скорей бельмо на России и русском народе. Вот начал кашлять он, словно заболел, на юг поехал он, куда хотел.

Раскинулся пред читателем Кавказ, радуется читательский глаз. Предгорья, горы, ущелья, низины — прекрасные, словно дети Мнемозины. Тут художник обретёт покой, поэт горячий отдохнёт душой, всякий найдёт возможность насладиться, не начни его сердце чаще биться. Кто-то обретёт любовь, прольётся вскоре кровь, иной до любви не дорастёт, не ведая, к чему идёт. У Мережковского герой был из таких, чей путь к утехам плотским тих, ему понравится девица, взаимно вспыхнет страсть, да чувства там лишь незначительная часть. Не знал герой, каким ему полагается быть, любимцем девушек он не успел прослыть. Что до девицы, явно светской львицы, пред нею раз пятнадцать никто не устоял, теперь новый герой от её сердца кусочек украл. Вроде неопытный, мог познать прекрасных отношений суть, только не мог он ничем достойным блеснуть. Дмитрий смолчал, показав героя боящимся брошенным стать, вследствие чего позволил ему спешно бежать. Брошенной девица сталась сама, уже ни с кем не встречалась — грустила одна. Сердце её надорвалось и кровь сочилась из ран, словно всё прежде бывшее — случайный обман.

Мережковский не уставал повествовать, хотя говорил, пора с поэмой кончать. Написал более двух тысяч стихов, к финалу читателя подводить оказался готов. Герой в Питере время проводил, вспоминая Боржом — сей край был сердцу мил. И Веру помнил, девушку, его любившую, себя не коря за душу остывшую, пока письмо с Кавказа не получил, после чего снова в Боржом прибыл. Девица болела, от тоски она умирала, уже не жила — существовала, ждала его, кто без объяснения покинул, в бездне растаял — сгинул. До того девушка ярко цвела, теперь — измором себя довела. Переступленной черта оказалась, девушка вскоре скончалась. Пусть прибыл герой, взирали они друг на друга, не смогла пережить девица недуга, зато обрела пред смертью счастье, растаяло в душе ненастье, зажило сердце от ран, при этом остался изъян. Надорванного оказалось не восстановить, пришлось её похоронить.

Трагичная судьба, где счастья нет, искать не пробуй в сём ответ, так Дмитрий задумал сюжет показать, хотел сам он о трагедии писать. И дабы справедливость сохранить, к другой поэме решал поэт наш приступить. Раз умерла она, умрёт теперь другой, кому в поэме «Смерть» поэт найдёт покой. Сам Мережковский в прежней мере думал об умении поэзию творить, осталось наблюдать, когда прозаиком он предпочтёт славу по себе сложить.

Автор: Константин Трунин