Фаддей Булгарин — Публицистика 1828

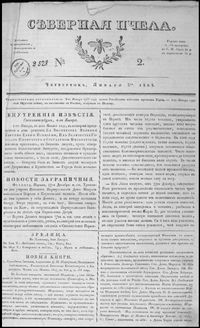

По сложившейся традиции с первого выпуска «Северной пчелы» за очередной год Булгарин начал «Рассмотрение русских альманахов на 1828 год», продолжая публикации и в последующих выпусках. В седьмом и восьмом выпусках Фаддей разместил юмористическое произведение «Письма странствующего лапландского философа Аслака Аслаксона Сара к друзьям его в Лапландию из разных европейских городов», что было именно юмором, настолько оказывалось абсурдным. В двенадцатом выпуске — отзыв на первое представление комической оперы «Севильский цирюльник» сочинения Россини. В двадцать третьем выпуске опубликован ещё один отзыв — «О концерте, данном 13 февраля членами Музыкальной академии». С двадцать седьмого по двадцать девятый выпуск — пересказ произведения «Корсер» за авторством Олина. В тридцать восьмом выпуске опубликован анекдот без подписи об «Эдинбургском журнале», направленный против «Московского вестника».

В сорок втором выпуске — хвалебная заметка на «Первый дебют Рязанцева, 4 апреля». В сорок четвёртом выпуске — отзыв на «Представление 6 апреля на Малом театре»: это комедии «Обман в пользу любви», «Полночь» и водевиль «Две записки». В сорок пятом выпуске — новая хвалебная заметка «О музыкальном вечере госпожи Шимановской, 9 апреля». В сорок седьмом номере — мнение о «Представлении 11 апреля на Большом театре»: опера «Любовная почта», комедия «Плащ» и балет «Ацис и Галатея». Булгарин словно сделался завзятым театралом, более ни к чему не проявляя интерес.

В шестидесятом выпуске — отзыв на посещение постановки «Сорока-воровка» Россини. В шестьдесят втором выпуске — очередной отзыв на произведение Россини «Итальянка в Алжире». В шестьдесят третьем выпуске — мнение на «Представление 23 мая» под заголовком «Щепкин в роли Арнольфа в комедии «Школа женщин», соч. Мольера, переведенной стихами Хмельницким». В шестьдесят четвёртом выпуске — «Дебют Изидора». В шестьдесят пятом выпуске — «Об игре госпожи Бауер, актрисы Берлинского театра». В шестьдесят седьмом выпуске беспрерывная похвальба продолжилась заметкой «Госпожа Бауер в роли Женщины-лунатика» и в семидесятом выпуске — «О драматическом даровании госпожи Бауер вообще». В семьдесят седьмом выпуске — отзыв на «Первое представление оперы «Элиза и Клавдио», соч. Меркаданте».

В шестьдесят девятом выпуске опубликованы новые «Отрывки из прогулки по Ливонии» под названием «Ревель». Своеобразное продолжение опубликовано в девяносто четвёртом и девяносто шестом выпусках — «Записная книжка профессора здравого смысла в Овейгском университете Модеста Пациенциуса, или Материалы для «Истории глупостей человеческого рода». Ещё в девяносто шестом выпуске размещена рецензия на издание «Государственная внешняя торговля 1827 года в разных её видах».

В сто девятом выпуске опубликовано письмо к Свиньину «Поездка на казённый чугунный завод». Булгарин отчитывался, каким образом завод перенесли со старого место на новое, вследствие невозможности продолжения эксплуатации после наводнения, и рассуждал, насколько важным для России является чугун. В сто двадцать седьмом выпуске — рассказ про «Посещение Александровской мануфактуры».

В сто двенадцатом выпуске — пересказ представления «Коварство и любовь» Шиллера.

В сто тридцатом и сто тридцать первом выпусках — историческая заметка «О Владиславе III, короле польском и венгерском, и подробности о его кончине под Варною, 11 ноября 1444 года». В сто тридцать четвёртом выпуске — «Картина Турецкой войны 1828 года». В сто тридцать восьмом выпуске — «О современных военных русских журналах». В сто тридцать девятом — «О Хамелеонистике». В сто сорок шестом — «Ответ Елагину». Последние три материала представлены в качестве полемики с Воейковым.

В сто сорок девятом выпуске — рецензия на «Басни, песни и разные стихотворения» Суханова, крестьянского поэта из Архангельской губернии.

Для альманаха «Северные цветы на 1829 год» Булгарин написал исторический отрывок в форме панегирика «Пётр Великий в морском походе из Петербурга к Выборгу (1710 года)».

Отдельно следует упомянуть пьесу «Сцена из частной жизни в 2028 году от Рождества Христова». Фаддей решил рассказать, как в будущем нашли его книги и принялись за обсуждение. Это стало подлинной находкой, так как книг такой древности уже не сохранилось, язык автора устарел, ведь буквы изменились и ударение не проставляется, претерпели изменения и нравы. Люди удивлялись тому, что некогда русские с русскими разговаривали не на русском языке. И, конечно же, о Булгарине продолжали помнить, тогда как имена его хулителей стёрлись из памяти.

Автор: Константин Трунин