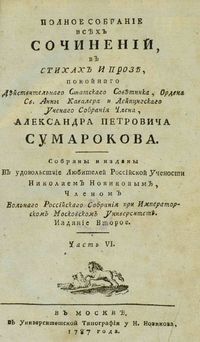

Александр Сумароков «О думном дьяке», «Сон», «О копистах» (XVIII век)

Необходимо сказать о нескольких работах Сумарокова, ничем не связанных, но настолько малых, что отдельно их разобрать не представляется возможным. Стоит начать с повествования «О думном дьяке, который с меня взял пятьдесят рублей». Случилось то, когда Александру исполнилось двенадцать лет. Был он умом смышлён, поэтому имел некие отношения с думным дьяком, как ранее называли обер-прокуроров. Вообще-то за взятки в России полагалась смерть, что никогда и никого не останавливало, ни в Империи, ни в позже возникавших государственных образованиях. Мало дать требуемое, нужно пробиться на приём. А как это сделать, если дворня не пускает? Пустив же, заставляет собаке поклоны отдавать. Не повезло тогда Александру, дьяк оказался в мыльне. Когда получилось добиться приёма, тот день предназначался специально для пьянки. Пришлось настаивать решительнее. Только толку-то… русским бояться нечего, для того они себя вениками в бане и хлещут до одури, подготавливая тела к будущим поркам, излюбленному на Руси способу наказания.

Второе малое произведение «Сон счастливое общество». О желаниях лучше говорить так, будто они приснились. За это никто наказывать не станет, мало ли какая нелепица во время отдыха привидится может. Увидел Сумароков в том сне государство справедливое, практически в духе поэтов восточных стран, где правитель справедлив и думает о благе народа, он честен и в помыслах страдает за боль, причинённую его подданным. Всякий начальник схож с правителем, воплощая идеалы государя на вверенной ему территории. Каждого отрока со склонностью к обучению отдают для обретения соответствующей его устремлениям специальности. И самое главное! Каждый в деле своём начинает с малых должностей. Так, дабы управлять армией, должен начинать службу в звании рядового.

Третье произведение «О копистах». Бывал Александр в Париже, принимал там восторги местных жителей, знавших о достойных комедиях, им лично написанных. Во всём почёт и уважение среди ценителей театральных представлений. Да вот какое произведение не попадёт в руки копистов? Им же надо скопировать текст, то есть перенести собственноручно на чистые листы. Надо полагать, Александр приметил в парижских копистах интересную деталь, они вооружены шпагами, ибо так по их служебным обязанностям полагается. Видимо на тот случай, когда разъярённый автор станет предъявлять претензии и грозить отправить на тот свет, хватаясь за похожее оружие. Кроме копистов в Париже шпаги никому не полагаются. Может где-то Сумароков не так понят был, поскольку иной раз говорил он языком архаичным, довольно трудным для усвоения.

Таковы малые произведения, сообщающие несколько занимательных фактов, чуть лучше представляя мысли Александра, его томившие. Сказано им вполне достаточно, чтобы понимание было о тяготивших переживаниях. Остаётся досадовать о невозможности установить точную датировку, дабы полнее проследить становление мировоззрения. Но чего нет, того не требуется. Стоит сказать спасибо людям, собравшим сочинения Сумарокова и объединившие их в собрания, никогда после не переиздаваемые. Не знает потомок даже толики произведений Александра, вынужденный обращаться к текстам дореформенным, если сумеет получить к оным доступ и уделит достаточно для их изучения внимания.

Приходится сожалеть и о многом, Александром так и не сделанном Помимо драматургии было в чём ему себя проявить, хотя бы в той же исторической науке, известной нам по обрывкам, среди бумаг сохранившимся. Пока рано ставить точку. О Сумарокове не всё ещё сказано. Нужно продолжать изучать его творчество, и творчество людей, творивших с ним в одном времени.

Автор: Константин Трунин