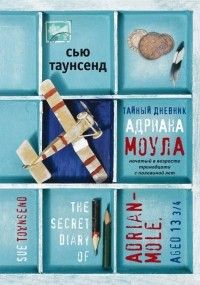

Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула» (1982)

В чём особенность прозы Сью Таунсенд? Она пыталась на страницах книг прожить чужую жизнь. Сперва бралась некая ситуация, которая впоследствии стремительно развивалась. В случае с ролью Адриана Моула — Сью Таунсенд пронесла её через всю свою жизнь. Но думала ли она о том в 1981 году, когда взялась повествовать от лица юноши тринадцати с половиной лет? Пока она показывала заботы подростка о восприятии мира через собственные проблемы, тогда как сам мир стремительно менялся. А разве есть юноше дело до чужих проблем? Его мысли если чего и будут касаться, то личных переживаний, связанных с внешностью, друзьями и трудностью социальной адаптации. Хорошо бы в происходящее вмешать крах семьи, а то ещё и подмешать слёзы движения феминисток, тогда внимание к произведению обязательно последует.

Адриан Моул — подобие идеала для подростков, каким он должен быть в представлении взрослых. Этот юноша даёт клятву никогда не пить и не курить, он исправно читает художественную литературу, весь его быт — родительская радость. Пусть у Адриана имеются затруднения, оные случаются в разных видах всегда, вне зависимости от возраста. Взять для примера прыщи. Вроде бы проблема не является значительной, но для подростка — проблема именно таковой и является. И это главный герой — юноша. Будь в качестве главной героини девушка, такая ситуация превращалась бы в подобие конца света. Впрочем, для того прыщи специально приводятся в пример, поскольку проблемы с внешностью беспокоят человека на протяжении жизни, если он социально активен и понимает, какое впечатление будет производить на окружающих.

О чём ещё думают подростки? О той же социальной адаптации: имеют огромное желание нравиться противоположному полу (в книге речь про восьмидесятые, может через двадцать-сорок лет в Европе и Америке станет нормой стремиться аналогичным образом сближаться с собственным полом). Хотя бы в этом на страницах у Таунсенд не случилось перекоса во мнении, правда уже через десять лет ситуация начнёт изменяться в сторону однобокости солипсизма, к той форме, которая грозит деградацией личности. Поэтому ещё раз читатель должен порадоваться, а заодно и провести параллели. Впрочем, ещё неизвестно, каким станет Адриан Моул в дальнейшем. Всё-таки, человеком он создавался впечатлительным, росшим в условиях эмоциональных стрессов.

Так почему, при рассмотрении произведения, были упомянуты слёзы движения феминисток? Всё становится понятным, стоит родителям Адриана развестись. Главный герой останется с отцом, тогда как мать, каковых в таком случае принято называть кукушками, подастся на вольные хлеба, предпочитая жить в собственное удовольствие, позабыв про материнское чувство. Вновь слёзы феминисток проливаются на страницы произведения, взирая на неприспособленность мужчин к жизни. Это им доверяют право считаться главой семьи? Отец Адриана — безвольное создание, аморфное существо, ни к чему не способное. Такого пошли выбросить мусор, так он освободить ведро от мешка не сумеет. Не стоит сомневаться, такой не сумеет завязать шнурки, да и дверной замок для него станет непреодолимой преградой. Разве в такой ситуации мать виновата, что бросила семью? Снова феминистки проливают слёзы, ибо женщина не должна тяготиться проблемами мужчин.

Возникает вопрос, нужно ли знакомиться с дневниками Адриана Моула дальше? Почему бы и нет. Не столько важен главный герой, как восприятие изменений, происходивших в европейском обществе. Читателю уже становилось ясно, какие процессы имели начало в восьмидесятых годах, к чему в итоге они привели через сорок лет.

Автор: Константин Трунин