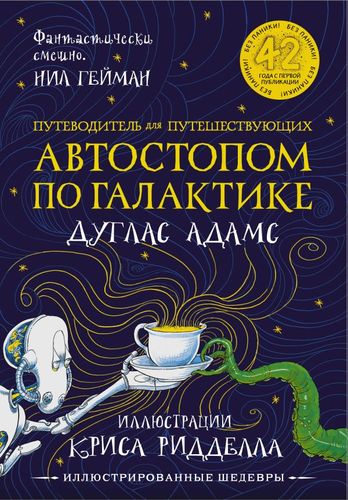

Дуглас Адамс «Автостопом по галактике» (1979)

Цикл «Автостопом по галактике» | Книга №1

Истории о будущем бывают разными. Согласно одним, земляне начнут колонизировать космос, распространившись по Вселенной. По другим версиям, Земля станет частью других миров, вступив в добрососедские или отношения иного плана с быть может существующими инопланетными формами. Дуглас Адамс предложил собственную версию — Землю уничтожат. А дабы не было обидно — пояснит: Земля использовалась в качестве подобия суперкомпьютера, должного дать ответ на главный вопрос всего сущего. И чтобы было ещё менее обидно — Землю уничтожат ровно за пять минут до того, как ответ будет дан. В масштабах возможно обитаемого мира — такое событие принесёт большую печаль. Но всё решается банально просто — будет создана новая Земля, и эксперимент повторится вновь. Разве такого уровня содержание станет интересным для читателя? На удивление — да. Пусть Дуглас Адамс писал с чувством огромного удовольствия, применяя безжалостное осмысление через призму английского юмора, в чём-то он будто бы оказывался прав. Всякий, придерживающийся фаталистических взглядов, наконец-то улыбнётся. Последний раз он так радовался за понимание сущего при чтении космогонии Иммануила Канта.

Здравствуй, Кафка! — скажет читатель, знакомясь с описываемым абсурдом бюрократического механизма. Пока Землю не уничтожили, её следует спасать. Каким образом? Уже никаким. У землян было пятьдесят лет, чтобы подать протест на Альфе Центавра. Но, согласно дальнейшего повествования, Адамс сделал намёк, либо вовсе на то не обратил внимания, судьба Земли интересовала абсолютно всю Вселенную. Однако, трубы начинают менять сразу после ремонта дороги. Только у Дугласа слегка наоборот — строительству межгалактической трассы мешает непосредственно Земля. То есть трубы после никто уже менять не будет. Конечно же, виноваты в том дельфины и мыши. Первые сразу покинули планету, когда прознали о планах по её уничтожению. А мыши… Мыши не проследили, поскольку создание Земли в качестве суперкомпьютера — это ими же и задуманный эксперимент. Довольно нелогичное стечение обстоятельств! — вновь скажет читатель. А кто говорил, будто Адамс писал планомерно и осмысленно? Если сводить одно с другим — ничего путного у него бы не вышло.

Постойте! — возражает читатель. — Земляне не могли долететь до Альфы Центавра. Опережая возражение, Дуглас описал сцену сноса дома у главного героя. Тот в той же мере не понимал, каким образом он мог прознать о планах некой строительной компании, которая действовала на законных основаниях, заранее будто бы всех уведомив о должной пройти через данную местность дороге. Чего строительная компания не сделала, где-то у себя в недрах спрятав документы под замок. Тогда ладно! — махнёт рукой читатель. — Всё с вами понятно.

Адамс понимал — главным для повествования является идея. Прочее он накрутит. К сожалению, сил его хватило на ряд тезисов, ёмко уложившихся в тонкую книжицу под названием «Автостопом по галактике». Уже она имела просадки по ходу развития действия. Только вот Дуглас не собирался останавливаться, планируя наполнять придуманную им Вселенную новыми событиями. А кому, собственно, это всё будет интересно, если Земля всё равно уничтожена? — вновь посмеет возразить читатель. Что мог Адамс ответить на данное возражение? У него было абстрактное представление о полагающемся развитии идей. И он даже напишет ещё четыре книги в качестве продолжения. Тогда читатель возьмётся узнать мнение ознакомившихся, опять махнув рукой. Всё с вами понятно, Дуглас Адамс! Подмигнёт, сказав — всего хорошего, и спасибо за рыбу! Спасибо и за первый ответ на беспокоящий каждого из людей вопрос о смысле бытия: 42.

Автор: Константин Трунин