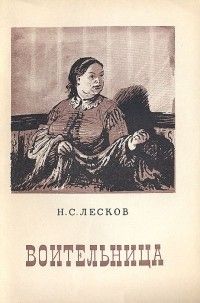

Николай Лесков «Воительница» (1866)

Обстоятельства всегда против героев Лескова. Не в том мире они родились, потому не суждено им быть счастливыми. Они без устали стараются найти удобный для жительства уголок, всюду сталкиваясь с неблагоприятными обстоятельствами. Проблема усугубляется социумом, которому антипатичны действующие лица произведений Николая. А если постараться предоставить одному из героев возможность найти своё предназначение среди окружающих его людей? Он будет поступать в свойственной ему манере общения, однако кому-то он придётся по душе. Так или иначе, но Воительница стала подобием оного персонажа.

Не скажешь, чтобы Воительница нравилась окружению. Её многое не устраивало, но она не чуралась действительности, стараясь быть со всеми рядом. Воительница бралась за трудные дела, стараясь помогать. Разрешала проблемы она своеобразно, вместо благого выхода из затруднительных ситуаций, она предлагала сомнительные решения. Человеческие жизни ломались — Воительница тому способствовала, не понимая, как её помощь важна людям и сколько после этого возникает проблем. Разве помощь человека не достойна положительной оценки? Некоторым людям лучше не вмешиваться, дабы не наломать ещё больше дров.

Читателю трудно понять нрав Воительницы. Лесков сказывает собственную историю. Его слог сумбурен и не даёт полного раскрытия картины описываемых событий. Тяжело определиться с отношением к главной героине, воспринимая её искусственно созданным персонажем. Ранее такого за Лесковым не замечалось. Живые портреты из очерков уступили место некоему собранию комплексов. Николай пожелал отдалиться от описания психопатических нарушений? Отчасти у него получилось, ибо представленный им персонаж старается бороться с писательской натурой вычленять сумасшедших из окружающего мира. Но не сумел Лесков преодолеть себя, наградив Воительницу сомнительным завершением жизненного пути.

От лжи человеку трудно отказаться. Ещё труднее — пытаясь это делать специально. Поставь перед собой цель не лгать — уже соврёшь. Сама жизнь — большая ложь. Социум построен на обмане, законы не предполагают благих побуждений, люди стараются опровергать причастность к животным. Стараться это исправить — значит верить в осуществление невозможного. Старалась отказаться от лжи и Воительница Николая Лескова, занимаясь в действительности самообманом. Нельзя увидеть в человеке положительные черты, если их нет. Воительница будет пытаться измениться, пересмотрев отношение к жизни.

Менял отношение к творчеству и Лесков. Попытка создать адекватного персонажа, способного правильно реагировать на происходящее с ним — провалилась. Кругом Воительницы подлецы, желающие иметь лучшие условия, нежели они способны их самостоятельно создать. В этом круге Воительница принимает подобие свахи, связывая человеческие судьбы, предварительно исключив в собственном представлении всё отрицательное о предложенных ей людях. Проще закрыть глаза и представить иллюзорный мир, но не соглашаться, что за внешностью определённого человека может скрываться кто-то нелицеприятный.

Сколько слов, — скажет читатель, — было бы по существу хотя бы одно из них сказано. Это правда. Читатель придумал собственный образ Воительницы, почти никак не связанный с предложенным Лесковым. Почему так получилось? Читатель возлагает вину на писателя, не сумевшего до него достучаться, предложив ему нечто искусственное. Вывод, безусловно, будет сделан — важный непосредственно для читателя. Он заключается в следующем: жизнь трудна для понимания, особенно если речь идёт о персонажах Лескова.

Как Воительница тешилась иллюзиями, так и читатель имеет личное мнение о представленной для ознакомления повести, трактуя текст на угодный ему лад. Согласимся с Лесковым, видеть мир нужно таким, каким тебе хочется. Если видишь сумасшедших, тогда мир полон сумасшествия. Если видишь добрых и отзывчивых людей, то и мир ими наполнен.

Автор: Константин Трунин