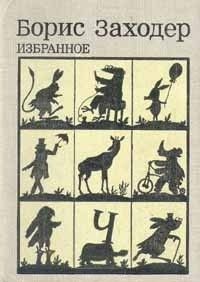

Борис Заходер «Избранное» (1981)

Хотите яркого поэта пример? Садитесь, перед вами Борис Заходер. Он детям стихи посвящал, оттого и популярным стал. Но как же так? Возможно ли такое? Поэтом стал человек, сочинявший простое. Вроде рифма хромает, в строках лишь задор. Надежда на юного читателя, не выскажет ребёнок укор. Шальные вольности, фантазии буйство и рваная строка — на редкость у Заходера лёгкая рука. Ему всё простится, поскольку надо прощать, ведь детям хочется мир окружающий знать. И Борис брался, прилагая немало сил, отчего и поныне юному читателю мил. Пред нами «Избранное», вобравшее значимые части Заходера трудов. Давайте узнаем, на самом деле Борис был каков.

С торжества эксперимента начинает поэт советский путь, блеснуть он старался не великими виршами, а хотя бы чем-нибудь. Про последнюю букву в азбуке он мог рассказать, коллективное советское самосознание тем показать. Коль не положено человеку задирать нос, как бы ему жалеть о мыслях о себе не пришлось. Кто же поставил букву Я в конец алфавита? Эта буква не должна быть забыта. Эта буква — отражение каждого из нас. Но не должен настать её час. Давно под буквой Я понималась буква Аз, иной в империи Российской был бы про неё рассказ. Заходер — наследие мышления советских людей, ставивших общее выше личных идей.

Так и продолжал Борис творить, обыденность сокрушая он предпочитал жить. Мог описать катастрофу в планетарном масштабе, раздавив глобус под колёсами автобуса на радость маме, что прежде читала ребёнку про удивительного носорога, чья кожа тонка, отчего житель Африки не хмурый зверь, а недотрога. Пробовал Борис силы и на басенной ниве, описывая беды иных мест на Земле, но только не России. Как случилось с мартышкой, плясавшей от радости почти год, совершенно лишённой забот, изредка думавшей о необходимости дом возвести, к чему обращала только думы свои, так и не приложив усилий до сезона дождя, оттого и грустная она под ливнями теперь день ото дня. Под новым взглядом Заходер на мир смотрел, забавлялся, делал со словами всё, что хотел. Буквы местами менял, отчего кит становился котом, а мучимый без воя волк — волчком.

О Вове с Петей Борис писал порою, чтобы читатели видели оных промеж собою. Есть в каждом мальчике Петя и Вова. Да ничего нет в этом плохого. Они проказничают, поскольку мальчишки. Известно девочкам — не читают они книжки, проводят время во дворе и за всякой ерундой. Кто-то не верит? Тогда поскорее следующее усвой. Желают мальчишки, дабы всё делалось само, тогда не беспокоил бы их понапрасну никто. Если мешает уроки делать кто-то, то мешает кот, из-за него у мам о мальчишках забота. Если дело не ладится — в стекло летит каждый раз мяч, потому как хватает у мальчишек таковых неудач. И пусть на двоих четвёрка стоит в дневнике — не беда. Вот в морской бы бой не играли на уроках — это да.

Всего не перечислишь, о чём мог мыслить Заходер. Потому он самый яркий для детей из поэтов пример. Борис — мальчишка. Разве кто ему в том праве откажет? В одном спасение — за шалости его никто не накажет. Развеселит ребят историей про поросёнка в обличье человека, огласив разумно причину для смеха. Покажет глупого индюка, забывшего, насколько из него похлёбка вкусна. И кискино горе Борис огласит, про плач кошки о сосисках он ярко говорит. Про тяжёлую от грибов корзинку, что легка, в отличии от корзинки пустой горе-грибника. Про мудрую сову, знающей много, но от которой не услышишь вообще никакого слова.

Успевал Заходер переводить стихи, никогда не выдавая их за свои. Всякий помнит про Винни-Пуха — ярче не скажешь никак, уже по ним каждый уверен — Заходера творения он знает итак. Про опилки в голове, про общий путь с пятачком, и прочие — о том в переводах мы Бориса прочтём. На радость детям, пусть радость сия длится вечно, главное внушить ребёнку — человек от слова человечно. В том поможет Заходер Борис. Хорошо, стихи его всем по вкусу пришлись.

Автор: Константин Трунин