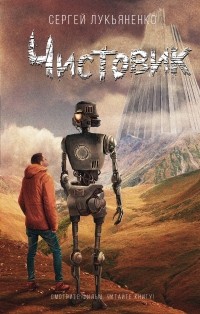

Сергей Лукьяненко «Чистовик» (2007)

Цикл «Работа над ошибками» | Книга №2

Что может быть лучше, нежели стать воплощением божественной силы? Разве тогда не рухнут преграды, не станешь воплощением всего, о чём только можешь мечтать? В мире, где правят функционалы, требовалось найти особое положение для главного героя, поскольку в функции таможенника он себя исчерпал, должный стать кем-то более важным, поскольку должность куратора в той же мере не станет для него интересной. Но кто такой куратор? Это нечто вроде наместника Бога, умельца, чья власть заключается в праве контролировать развитие процессов в отдельно взятом мире. Но разве это не та же функция таможенника, только в гораздо большем смысле? Тогда зачем таковой наделять главного героя? Лукьяненко иначе не мог, так как без функции куратора главный герой не мог продолжать поиски изначальной Земли. И вот он начинает приобретать функцию куратора. Что же дальше? Разумеется, дорога к проявлению в главном герое стремления к осуществлению божественной функции.

Но идея о Боге появляется не сразу, она будет постоянно отдаляться от читателя. Сперва нужно понять, зачем вообще главному герою понадобилось вновь ввязываться в события, связанные с функционалами. Он вроде развязался с прошлым, уничтожил связующие нити, только вот функционалы затаили на него обиду, решив устроить погоню. Как бы главный герой не убегал, его будут постоянно настигать. Не заглядывая далеко вперёд, как и Лукьяненко, он будет постоянно куда-то стремиться, переходя из локации в локацию, думая о насущном и предполагая допущение невероятного. Однажды главный герой окажется в мире, где Дарвин так и не сумел доказать теорию эволюции, потому как утонул во время путешествия на «Бигле», вследствие чего получили развитие его ранние теологические труды, продолжавшие философию прежних веков, вроде работ Ньютона и Декарта, в которых всё исходило от необходимости примирять науку с божественным промыслом. Может именно в этот момент Лукьяненко принял решение об обожествлении главного героя.

Дабы читатель заново осмыслил созданный автором мир, Сергей в спокойной форме позволил главному герою рассказывать другим о существовании функционалов, открывая и такие моменты, о которых прежде не сообщалось. В целом, куда бы действие не заходило, Лукьяненко старался останавливать развитие событий, погружая читателя в беседы действующих лиц. Решительный перелом в повествовании Сергей измыслил к моменту встречи главного героя с роботом, чтобы они вместе отправились сокрушать устройство мира, наконец-то найдя изначальную Землю, откуда некогда функционалы предпочли удалиться. И вот там-то главный герой начнёт бороться за право стать Богом, сам того не желая, поскольку божественная функция окажется ничем иным, как кураторством над изначальной Землёй, и не более того. То есть не нужно бороться за право стать Богом, так как нужно стремиться к совершенно иному — к возможности стать обыкновенным человеком, равным среди равных.

Что тогда делать с существованием функционалов? Пусть они дальше существуют. Всё равно человек не должен решать, кому и по каким правилам следует жить, это нужно отдать на откуп каждому отдельно. Пусть отдельно взятое человечество живёт по порядкам того социума, к коему желает себя относить, и никогда не вмешивается в дела другой части человечества, предпочитающего жить по иным правилам и представлениям о должном быть. Тогда как быть с идеей понимания божественного промысла? Она должна пониматься в том же смысле — человечество по-разному будет решать, какой Бог ему нужен, ведь божественная сущность останется неизменно той же, только всегда понимаемой в угоду нужд того или иного социума.

А как быть с главным героем? Он понял смысл жизни, и уже никогда не станет разрушителем чужих представлений о мире, требуя единственного — не вмешиваться в дела его собственного существования.

Автор: Константин Трунин