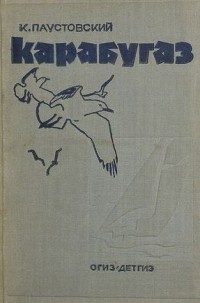

Константин Паустовский «Кара-Бугаз» (1931)

Не трогайте природу, пока не научитесь ею пользоваться. Но человек никогда не научится пользоваться чем-либо, постоянно внося разрушительный вклад. Ему кажется, будто действуя из лучших побуждений, он поступает на благо, тогда как приносит вред. Проще ничего не предпринимать, живя в согласии с окружающим миром, нежели думать о его благополучии и совершать непоправимые ошибки. Разве можно смотреть на высыхающее Каспийское море? Уровень этого водоёма постоянно понижается, грозя скорым исчезновением. Причину этого видели в заливе Кара-Бугаз, куда вода поступала через малый перешеек, дабы испариться без остатка. Разумным казалось перекрыть залив вообще. О таком думали раньше. И это всё-таки совершили через двенадцать лет после смерти Константина Паустовского. О чём он предупреждал — всё осуществилось. Дамбу пришлось разрушить и смириться с нанесённым ущербом.

Как рассказать о заливе? Паустовский то начал делать до знакомства с Каспийским морем. У него были сведения о Кара-Бугазе, и только. Пришлось самостоятельно знакомиться с водоёмом, о чём читатель узнает впоследствии. Роль Паустовского в судьбе залива — желание понимать его необходимость человечеством. Для этого лучше всего подойдут документы из архивов, кои удалось отыскать. Мало кому известный исследователь Жеребцов во время царской России вёл наблюдение за морем, сделав требуемые выводы, едва не ошибившись со значением Кара-Бугаза. Похоже, такую ошибку совершают все, кто старается его понять самостоятельно. Жеребцов тоже имел намерение рекомендовать перекрыть воде доступ в залив, чтобы уберечь морских обитателей от поступления излишнего количества соли.

Паустовский сразу замечает, какая именно соль образуется после испарения воды. Не поваренная, а глауберова, так называемый мирабилит. Если её принимать внутрь, последует слабительный эффект. Лучше данную соль использовать в химическом производстве, где она имеет огромное значение. Но как это сделать? Берега Кара-Бугаза представляют из себя пустыню, не знающую дождей: влага испаряется, не успев достигнуть поверхности. Крайне тяжело находиться в сих пустынных местах, поскольку не сохранилось оазисов. Некогда тут была вода под песками, о том даже имеются свидетельства, в том числе об этом говорят высохшие колодцы. У Кара-Бугаза в будущем откроются возможности принести пользу человечеству, но о том Константин расскажет в конце.

История жестоко относится к людям. Жеребцов ныне забыт, неизвестно и место его погребения. Забыт и химик Лаксман, обосновавший важность глауберовой соли залива Кара-Бугаз. Всем было понятно: перекрой залив, соль перестанет образовываться, может быть поднимется и уровень Каспийского моря. Разве природа случайно допустила появление такого места на планете? Его исчезновение обязательно опосредованно скажется на всём, о чём крайне трудно судить, если человек не умеет понять важной роли того же залива Кара-Бугаз.

Паустовский не рассказывает прямолинейно, он лишь делится с читателем сведениями, ставшими ему известными. Продолжая повествование, Константин затрагивает период гражданской войны, когда в районе Кара-Бугаза белые высадили арестантов на берег, обрекая их на гибель. Остаётся предположить, что подобным образом Паустовский в очередной раз сообщал о гибельности климата, поэтому людям не следует там находиться. Впрочем, осваивать Кара-Бугаз всё равно придётся. Но и к этому есть препятствия. Для строительства и функционирования завода требуются другие ресурсы, вроде нефти и газа, располагающиеся на удалении. Константин с удовольствием проведёт геологические изыскания, найдя лучшее для всех решение.

Как же добыть воду в столь безводной пустыне? Есть единственная возможность, заключающаяся в наблюдательности и понимании механизма образования конденсата. К утру под камнями всегда накапливается жидкость. Уже это показывает, как природа наперёд думает, создавая условия и для жизни. А как правильно использовать Кара-Бугаз в будущем? Тут не только глауберова соль, а также солнечная и ветряная энергия. Человеку нужно не так много, чтобы воспользоваться ему предлагаемыми возможностями. Нет нужды разрушать или исчерпывать без остатка, допустимо брать даваемое даром. И когда-нибудь пустыни начнут приносить настоящую пользу, обеспечив человечество требуемыми ему источниками тепла, движения и всего остального, до чего он сможет додуматься.

Главное, не разрушать имеющееся. Пусть Кара-Бугаз кажется бесполезным и даже вредным, он всё же важнее, нежели людям кажется.

Автор: Константин Трунин