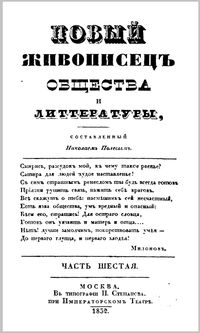

Николай Полевой «Москва в мелкой живописи нравов» (1832)

Привыкший гулять по Москве, ещё и вдохновившийся видением Парижа в исполнении Жанена, Полевой взялся нечто похожее рассказать про Москву. Однако, кислая мина на лице русского человека убивает желание быть отзывчивым и дружелюбным. Это в Париже, видимо, допускается улыбаться всем встречным, считая за обязательство беседовать и делиться мыслями. Нет, в России за такое поведение осудят, скорее посоветовав обратиться к доктору, дабы излечиться от душевного расстройства. Поэтому и не сообщишь о весёлых приключениях на московских улицах, так как за неуместное любопытство будешь с презрением изгнан. Сам сбежишь, предпочитая избежать тяжёлых взглядов. Но и русские обладают способностью к мелкой промышленности. Каким не будь, а средства зарабатывать должен уметь.

Москва громадна — и никто не умирает с голода. Значит, все работают, каким-то образом добывают пропитание. Тогда следует провести изыскания, дабы постараться увидеть в каждом — нечто. Что сделал Полевой? Нет, он не выискивал царапателей дорог и прочий люд, посчитав достаточным рассказать о московских местечках, поделившись определёнными особенностями.

Начать Николай решил с Города. Что же в Москве под оным понимается? Всё просто — Китай-город. А почему Город? Русский человек привык сокращать. А почему Китай? Это всякому известно. Зачем заново объяснять? Всякое, находящееся в середине, то есть по центру, является Китаем. Собственно, может потому и государство Поднебесной империи таковым же словом называется, ибо оно же — Срединное царство. И ладно… чем славен московский Город? Множеством торговых лавок. Торгуют там товарами со всего света, и не русские люди, а чаще прибывшие из тех же всех частей земного шара. Что же находится на прилавках? Продаются стаканы без дна и бутылки без горла. Разве такое можно продать? Вывод очевиден — покупают. Какая цена? Об этом Полевой промолчал. Однако, складывается впечатление, что в Париже без разницы, откуда доставлен отвар, хоть из самых дальних пределов, он стоит не более, нежели овощи с соседнего огорода. В Москве такого быть никогда не могло.

Николай продолжит переходить с места на место. Покажет Певчую, славную схожими торговыми рядами. Предложит побывать в Зарядье, где расположились торговые лавки из различных уголков России. Получалось, куда не пойди — обязательно найдёшь торговый люд. Да не забылся ли Полевой, о чём брался сказывать? Всё-таки подзаголовок очерка — «Шарлатанство и диковинки московские». Где это? Придётся признать, Полевой предложил бледное подобие труда Жанена.

Определённо следует сказать, предложенная Николаем Полевым версия прогулки по Москве придётся по нраву людям, имеющим непосредственное отношение к столичному граду, либо тем, кто сим городом страстно интересуется. Прочим, кому московские достопримечательности ни о чём не говорят — текст очерка останется мало понятным. Не хватило Полевому азарта. Впрочем, заинтересовать читателя Николай не стремился. Причина удручающая!

«Новой живописец» прекращал существование на шестом выпуске. Полевой, в качестве издателя, говорил о прискорбных обстоятельствах — материал от живописца закончился, публиковать ему нечего. Что было, то кануло в Лету, поскольку человек, занимавшийся разбором рукописей, тяжело заболел и уехал лечиться на липецкие воды, после чего пропал, и его следы теряются, вместе с трудами живописца. Вот потому и пришла пора заканчивать сообщать о бытующих в обществе нравах.

Может оно и правильно. Не так долго самому Полевому оставалось жить в Москве. Вполне вероятно, мысленно он готовился переезжать в столицу Империи — в Петербург. Но не ему переживать за Москву и москвичей. Не стоит забывать, Полевой родился и вырос в Иркутске.

Автор: Константин Трунин