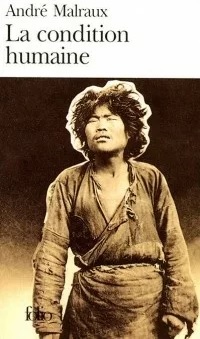

Андре Мальро «Удел человеческий» (1933)

Читателю могут быть непонятны события, происходящие в Китае. Однако, если проследить историю в общем, увидишь, как много крови было пролито на его землях. И случалось это излишне регулярно. Не раз происходило так, что за несколько лет могло погибнуть значительное количество людей. И не будет преувеличением, если сказать, что в ходе вооружённых конфликтов погибало до десятой части от всего населения планеты. После Опиумных войн Китай не ведал будущей судьбы, идя от состояния империи к республике и обратно, чтобы в какой-то момент наметился крен в сторону коммунистических воззрений. К 1927 году ситуация накалилась, когда в Шанхае произошла очередная резня, направленная против коммунистов. О предстоящем этому и взялся рассказать Андре Мальро, создав на страницах хронику из двадцати двух дней: от 21 марта по 11 апреля, тогда как резня случилась днём позже.

Мальро и прежде интересовался Азией. В 1928 году им написан роман «Завоеватели» — о попытках китайцев противодействовать европейскому влиянию. В 1930 — «Королевская дорога», в котором Андре вспоминал события семилетней давности собственного прошлого, связанного с вывозом культурных ценностей из Камбоджи, за совершение чего его могли приговорить к трём годам тюремного заключения, но представил в виде художественного произведения на данную тематику. И вот теперь, в 1933, когда на юге центрального Китая создана Китайская Советская Республика, Мальро опубликовал роман «Удел человеческий», чтобы рассказать о событиях, предварявших 12 апреля 1927 года — той самой Шанхайской резни.

Есть разная информация о вовлечении непосредственно Андре. В одних источниках говорят: он находился в Китае с 1925 вплоть до 1927. В других: кратко посетил Китай в 1931 году. В любом случае, Мальро владел информацией, о которой он желал рассказать читателю. Но надо понимать — это не хроника событий, как то хотелось бы видеть. Скорее нужно говорить о художественной обработке эпизодов, ставших лишь фоном для сообщаемого на страницах действия. Дополнительно читатель узнавал, какая участь ждала революционеров, многие из которых на случай пыток держали при себе цианид. После события переносятся сразу в начало июля, уже за пределы Китая.

Читатель лучше всего усвоит из текста заинтересованность европейцев и американцев в сохранении имевшегося в Китае режима. В случае прихода к власти коммунистов, выданные Китаю кредиты не будут погашены. Но может читатель сможет вынести из текста другую информацию.

Что до восприятия романа, книга имела успех. До сих пор «Удел человеческий» включают в различные списки из определённого количества французских произведений, отдавая место где-нибудь в первой десятке. Упоминается тираж, превысивший пять или шесть миллионов экземпляров. Говорится про четыре несостоявшиеся экранизации, нереализованных в силу различных причин. Роман получил Гонкуровскую премию, а сам Мальро — требуемый для него авторитет, впоследствии ставший иметь значение, когда он был назначен министром культуры в правительстве Шарля де Голля.

Но каково действительное восприятие произведения у читателя? Современный французский обыватель, мало смыслящий о событиях в Китае той давности, как и любой другой европейский обыватель о происходящем в Азии вообще, с трудом поймёт сообщаемую ему информацию. Думается, современник Мальро столь же путался в обстоятельствах последовательности событий в китайских землях. Теперь же предстояло читать, как вело себя подполье, и какие против этого совершались мероприятия. В события вмешивалась судьба исторических лиц, будто бы зависевшая от персонажей произведения. Может поэтому внимать повествованию от Мальро подлинно тяжело. Или нужно быть французом, дабы суметь понять описываемое. Или, скорее всего, нужно быть французом, жившим в двадцатых и тридцатых годах.

Автор: Константин Трунин