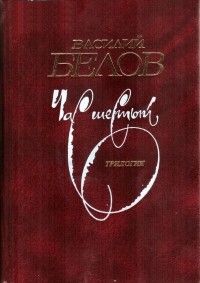

Василий Белов «Час шестый» (1998)

Что Бога вспоминать, когда дела вершат земные боги? Исчезло божественное из государства, прежде называвшегося Россией. И боги в том государстве далеко не те, какими были небожители до них. Раньше власть считалась бессмертной, переходя от старшего поколения к младшему, чаще от отца к сыну. После всё изменилось — кому хватало больше наглости, тот и брал бразды правления. Было ли тем людям до забот о нуждах страны? А если было, то они понимали, для совершения им потребного у них есть единственный шанс. И насколько таковой шанс окажется оправданным, ежели потомки его запомнят просто в качестве тридцать седьмого года? Белов подвёл повествование трилогии к неизбежному — к кровавым чисткам. Гильотина запускалась!

Год великого перелома свершился. Свершился и надлом в мировоззрении Сталина. Вождь начитался учебников по Великой Французской революции, усмотрев в былом неприятные для себя моменты. Он смело сравнивал себя с королём, действуя на опережение. Он не собирался позволить евреям положить конец его начинаниям. Он не даст накинуть петлю на шею. Нет! Сталин сделает всё быстрее. Это он даст волю маховику. Это он разберётся со злопыхателями. Никто ему не помогал добиваться власти, и уж не евреев заслуга в свершившемся. Такой ход мыслей внушил Белов вождю, посчитав достаточным обоснованием для развернувшейся под Россией бездны.

Кто ныне становился за бога? Тот, кому жрецы будут приносить жертвы, кого будут хвалить и возносить миряне, за заступничество кого станет молиться большая часть населения. Люди не избавятся от веры в существование Вседержителя. Им не так важно, в каких высях он обитает, хоть является обыкновенным человеком из плоти, ничего божественного в себе не подразумевая. Вера творит чудеса, поэтому в государстве обязан быть бог, каких бы приношений во имя собственной славы он не требовал.

Иные граждане вспомнят — не должны они поступать против человеческих ценностей. Что им некто на Олимпе, когда им за богов сами люди, прославившиеся отвагой и решимостью. Если станут предлагать доносить, будут ли? Не будут. Тогда их заставят, пригрозив. И тогда не будут, зная о поступках предков, шедших на смерть во имя чести, а уже потом во имя Отечества. И может быть во имя Бога, что становилось всё меньше похожим на правду. Теперь всё менялось. Бога не было, но бог был. Отечества не было, но оно сохранялось в сердцах. Честь и вовсе исчезла, заменённая необходимостью принести её на алтарь победы ложного пролетариата. Это год тридцать седьмой — утрата смысла человеческого существования.

Так тяжело думал Белов, не допуская иных вариантов. Видел он сугубо мрак, сим мраком отражая канувшую в Лету действительность. Он брался судить за других, не всё помня о былом лично. Может он ведал о разговорах очевидцев, слушал настрадавшихся от сталинской власти. И он смотрел наперёд, зная о должном свершиться. И читатель ему поверит, пропитанный создавшимся вокруг Сталина антуражем. Оказались забыты радостные чаяния современников, довольных достигнутыми свершениями. Каковым бы не было их горе, они крепко держались друг за друга, не позволяя овладеть ими другим чувствам. Но тридцать седьмой год наступал — избавляя государство от старой мысли, поселяя в гражданах мысль новую. Не страхом наполнялись головы людей, да принято теперь думать, что наполнялись головы как раз страхом. Такова парадигма, упавшая на сторону однобокого восприятия.

Точка зрения Василием Беловым высказана. Новые поколения будут сказывать о былом уже иными словами.

Автор: Константин Трунин